中国的青铜,兴于王政,盛于三代,被视为王者之器,凝铸着秩序的威仪和岁月的华彩。千百年来,青铜器及其代表的礼乐文化依然在中国的社会生活中展现着意志与威严,沉淀为中国人血液中的文化基因,传承着庄严沉静、稳重典雅的品格。

“吉金重鼎彝,精神孕山岳”。考古与艺术博物馆与您共读馆藏青铜鼎中折射的时光与情感,以其特有的艺术魅力赋予您更多力量与勇气!

西周父辛方鼎

吉林大学考古与艺术博物馆藏

整体呈椭方形,双附耳,子母口,口微敛,垂腹,四柱足。口下饰两组兽面纹,并以云雷纹及目纹为地纹,一面兽面纹正上方刻有几何纹饰“∧”。

器底两条铸缝相互交叉。腹底铸铭文二行:“乃子乍父辛宝尊彝”,铭文曾收录于《三代吉金文存》。高23.5厘米,口长16.5厘米,口宽11.5厘米。其形制与西周时期乃子作父辛方甗下方的鼎一致。

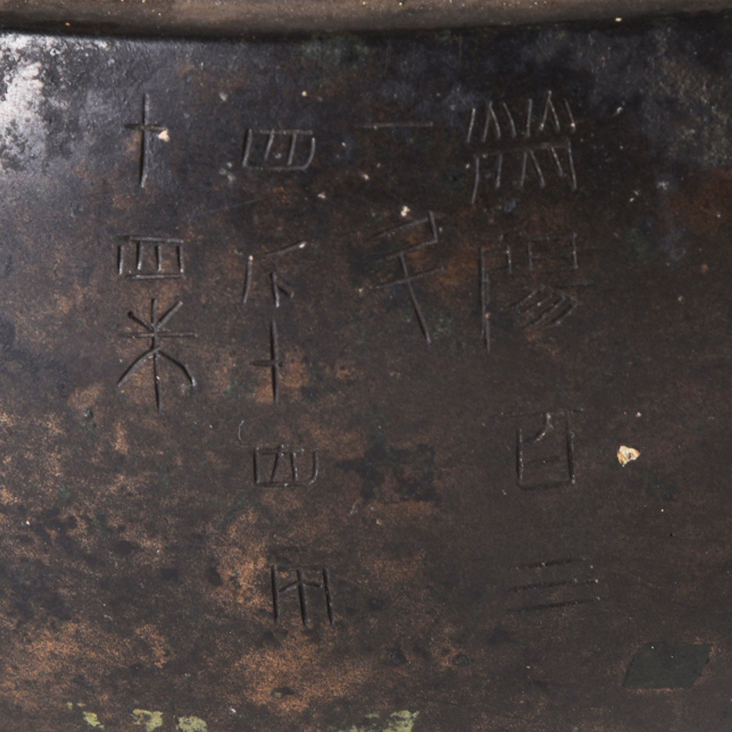

铭文拓片:“乃子乍父辛宝尊彝”

钟鸣鼎食,庄严肃穆。倾注虔诚的信仰,缀以诡谲繁复之纹饰,铭以宗庙社稷之大事。

春秋㝬侯之孙鼎

吉林大学考古与艺术博物馆藏

双附耳,敞口,深腹,圜底,束颈,粗矮兽蹄足。双附耳外侧为蟠虺纹,颈部及腹上部各饰一周蟠虺纹,并以双弦纹分界,腹部中间为一周弦纹及三角涡纹。

腹内壁有铭文二行:“㝬侯之孙陈之鼎”,铭文曾收录于《三代吉金文存》。高22.8厘米,口径25厘米。

铭文拓片:“㝬侯之孙陈之鼎”

灼灼其华,大美之器。繁密的纹饰篆刻着问道吉金的精湛工艺,走过年轮的磨砺,焕发不可比拟的雄浑与端庄。

战国十一年鼎

吉林大学考古与艺术博物馆藏

双附耳,耳向外弯曲,子母口,敛口,圆鼓腹,蹄足。腹部中间饰一周凸弦纹。器外壁刻铭文一行共十八字:“十一年库啬夫肖(赵)不兹冶氏长□所为空(容)二斗”,铭文曾收录于《三代吉金文存》。高19.2厘米,口径18.5厘米。

铭文拓片:“十一年库啬夫肖(赵)不兹冶氏长□所为空(容)二斗”

光阴流转,华彩仍在。日居月诸中,它被流年染成了青绿,沉静伫立,诉说着千年的经历。

汉荥阳鼎

吉林大学考古与艺术博物馆藏

双附耳,耳向外弯曲,子母口,敛口,圆鼓腹,蹄足。素面,器外壁刻铭文四行十四字:“荥阳百三一斗,四斤十四两十四朱(铢)”。高15.8厘米,口径14.4厘米。

铭文:“荥阳百三一斗,四斤十四两十四朱(铢)”

汉颖共鼎

吉林大学考古与艺术博物馆藏

双附耳,耳向外弯曲,子母口,敛口,圆鼓腹,蹄足,腹部中间饰一周凸弦纹。器外壁刻铭文一行:“潁六斤一升,潁共”。高14.5厘米,口径15。时代为汉代。

宁静守护,波澜不惊。镌刻的铭文传达着度量的讯息,透过古朴素净的器壁,一窥千年前的烟云流转。

汉共厨鼎

吉林大学考古与艺术博物馆藏

双附耳,耳向外弯曲,子母口,敛口,圆鼓腹,蹄足,腹部中间饰一周凸弦纹。器外壁刻铭文三十余字,一侧为:“□一斗,五外門共鼎,九十七斤四兩 ,一斗”;另一侧为:“□廚鼎一合,容一斗,蓋(盖)重一斤四兩,下重六斤三兩,並重七斤七兩,名三十五”。高14.9厘米,口径16厘米。

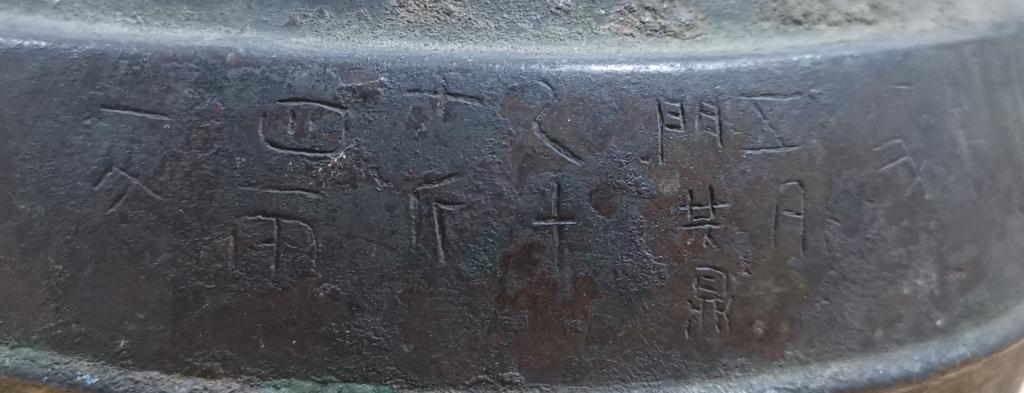

铭文:“□一斗,五外門共鼎,九十七斤四兩 ,一斗”

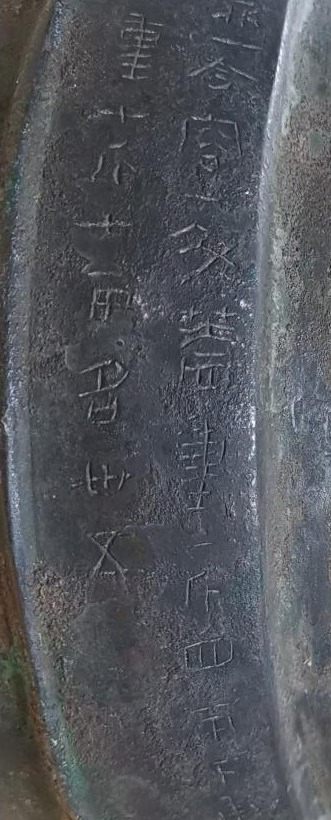

铭文:“□廚鼎一合,容一斗,蓋(盖)重一斤四兩,下重六斤三兩,並重七斤七兩,名三十五”

斑驳锈迹,不掩其光。昔日风华化为青铜的锈痕,握住命运的风骨,辗转记录文化的源流。

青铜鼎见证着几千年来中华文明的源远流长,从承载礼序的王之重器到镌刻岁月的生活用器,它早已融入华夏文明的血脉,其背后或荡气回肠,或平淡如素的故事都令人回味,根植的民族情怀历久弥坚。吉林大学考古与艺术博物馆藏青铜鼎以时光的底色绘就风物暇年的历史图景,愿青铜不朽的力量,给予我们沉静的姿态,同心抗疫,鼎力前行,共克时艰!

参考文献:

罗振玉:《三代吉金文存》,中华书局,2005年1月。

容庚:《商周彝器通考》,上海人民出版社,2008年8月。

临淄市博物馆:《山东临淄商王村一号战墓发掘简报》,《文物》1977年第6期。