丝绸之路:一个德国汉学家的观点

2015-04-12

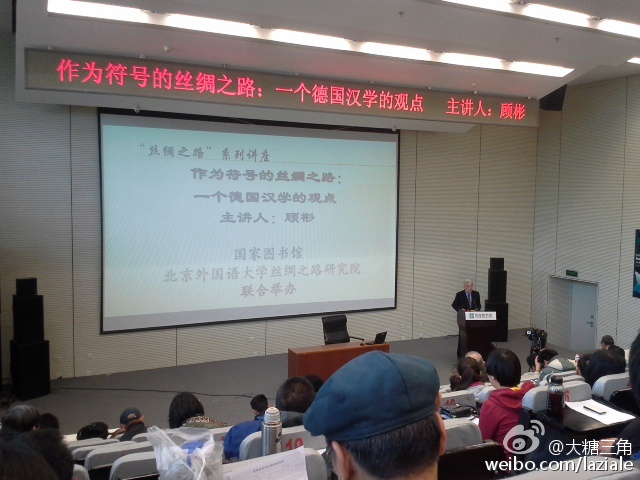

4月12日下午,一场题为“丝绸之路:一个德国汉学家的观点”的重量级讲座在国家图书馆学津堂举办,著名德国汉学家、北京外国语大学全球史研究院特聘教授顾彬激情开讲。

在两个小时的演讲里,顾彬教授系统介绍了从李希霍芬(Ferdinand von Richthofen)、克林凯特(Hans-Joachim Klimkeit)到吴芳思(Frances Wood)等国际学界关于“丝绸之路”研究的历史,并提出了自己关于丝绸之路研究的见解。

顾彬认为,符号既是一种象征,同样也是一种固有的“成见”。譬如,若把“长城”当做中国的符号,则给人以一种封闭、保护的象征意义。而由德国地理学家李希霍芬提出的“丝绸之路”,则跟长城不同,关注更多是中国的“开放性”,这条从长安到大马士革的贸易之路,更是中国与世界各国文明的交通之路。顾彬教授特别提出了“当代中国人的好榜样”——玄奘,他认为宗教上的朝圣者是中国中世纪(汉代之后宋朝之前)文明交流的使者。正是玄奘为代表的朝圣者不远万里从印度取回了“真经”,才使得在印度已经没落的佛教得以保存,并通过中国化的禅宗,对世界文明做出了巨大贡献。顾彬指出,在丝绸之路历史的研究中要尤其注意宗教的作用,以翻译为例,他认为没有宗教就没有翻译,在15 世纪之前,翻译是合作的、集体的,正是因为有宗教的神圣背景,才使得可以在“中世纪”的丝绸之路上,汇聚几千个和尚集体翻译佛教经典。而引申到当下来说,对于翻译工作的重视程度,也能在一定程度上反应社会对文明交流的重视程度。

听众反馈:在国家图书馆听德国汉学家顾彬的讲座:http://blog.sina.com.cn/s/blog_557ffe2d0102vhlt.html